2016年是英国著名戏剧家、戏剧之王莎士比亚逝世400周年纪念。4月16日下午,文澜讲坛海外文化论坛系列特地从北京邀请了北京大学教授、博士生导师辜正坤教授,为300余名听众带来了题为“从中西文化比较角度看莎士比亚”的讲座,给听众们展示了一个全新的莎士比亚。

辜教授多年来一直从事中西文化比较的研究,在中国文化的背景下研究、赏析莎士比亚,形成了自己的一套研究理论。讲座伊始,辜教授谈到,目前各地针对“莎士比亚逝世400周年”举办的活动方兴未艾,莎士比亚已成为了一种文化现象。他认为,要了解莎士比亚的作品,就要还原一个真实的莎士比亚,这样才会更客观、全面地看待。辜教授为听众们还原了莎士比亚生活年代的大背景,从各个角度分析莎士比亚的作品,其实莎翁的作品涵盖了他生活中的各种经历。从作品中看,莎士比亚似乎样样都是行家,法学、政治、哲学、教育、水上航行等都很在行。

在谈到中西方文化比较时,辜教授以悲剧为例。中国的悲剧,最终的结局永远都只会是大团圆,善有善报,恶有恶报。而西方的悲剧和中国完全不同,其表现是恶人得势,而且越演愈烈。因为西方的悲剧想要表达的是一种震惊感,甚至是恐惧感,让观众对命运表示屈服,对上帝表示敬仰。以莎士比亚的名作 《哈姆雷特》为例,它以深刻的悲剧意义、复杂的人物性格以及丰富完美的悲剧艺术手法,代表着整个西方文艺复兴时期文学的最高成就,也是莎士比亚所有戏剧中篇幅最长的一部。莎士比亚采用了“剧中剧”的手法,就是以戏剧的形式来影射当时的政治情况。借丹麦八世纪的历史反映了十六世纪末和十七世纪初的英国社会现实。当时的英国,是一个“颠倒混乱的时代”,而《哈姆雷特》正是“这个时代的缩影”。面对这样一个热情而又混乱的时代,人到中年的莎士比亚,已不像早期那样沉湎于人文主义的理想给人带来的乐观与浪漫,而表现出对理想与进步背后的隐患的深入思考,《哈姆雷特》正是他对充满隐患而又混乱的社会的一种审美观照。

讲座最后,辜教授建议,我们对莎士比亚的研究不应仅仅是文学的方面,而是要站在文化的高度。与其说莎士比亚是一个人,不如说他是一个文化现象,中国也应努力塑造这种文化现象,才能让更多人了解中国。

面对热情的听众, 辜教授深受感染,讲嗨全场,近三个小时的讲座不带休息。当结束时,现场爆发出阵阵的掌声,听众们激动不已,将辜教授层层围住,继续交流探讨,久久不愿离去。

辜教授在讲座中

讲座现场

讲座结束后,辜教授被热情的听众们围住,继续交流探讨

小调查:

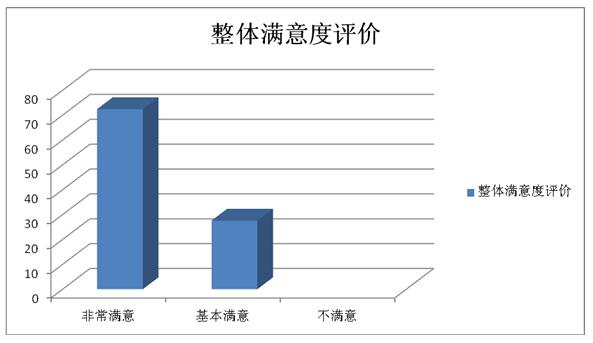

根据本场讲座收回的调查表显示:对本场讲座非常满意度为72.4%,基本满意度为27.6%,不满意度为0。