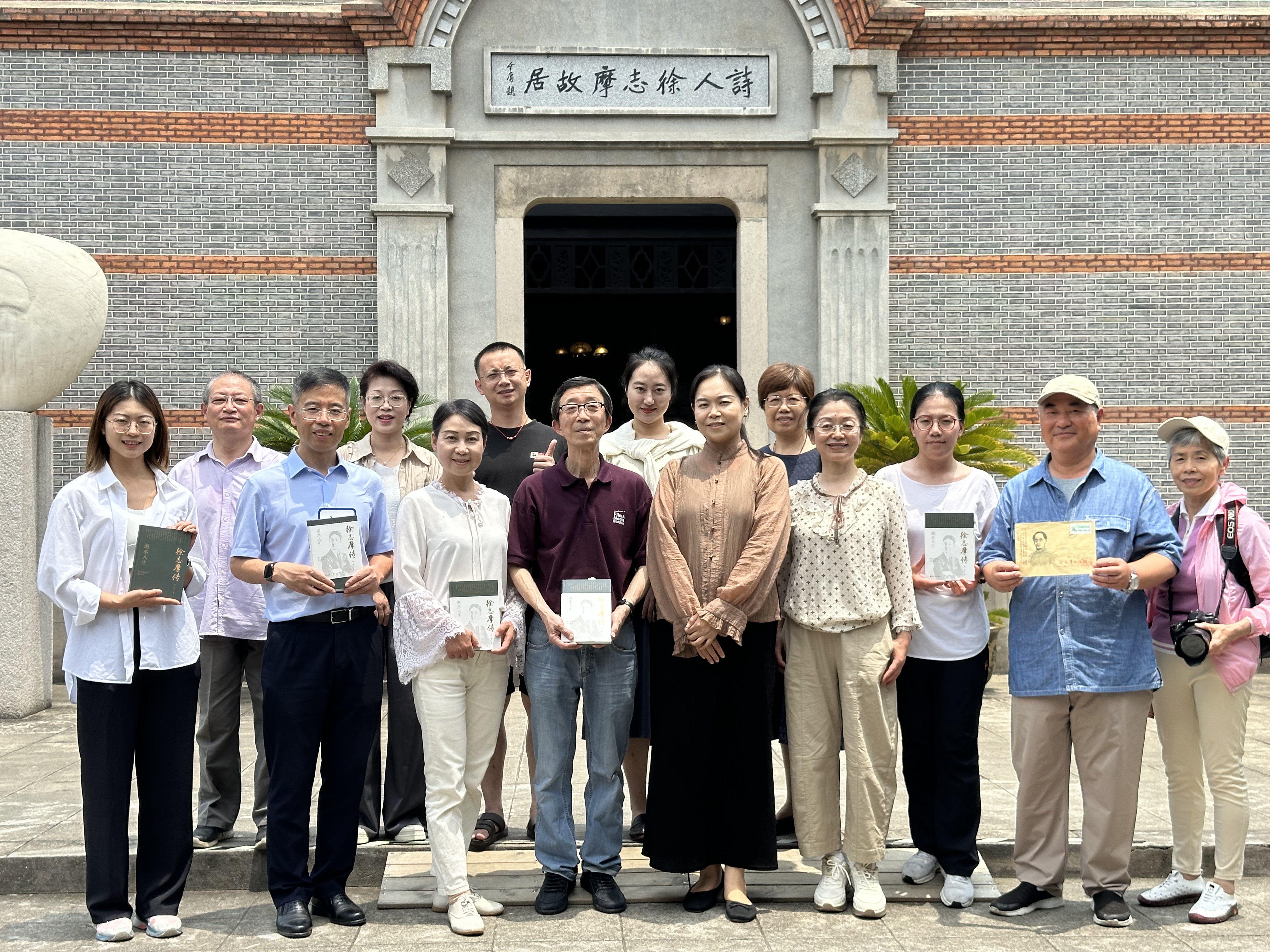

6月8日,端午小长假第一天下午,海宁西山公园,由一列火车车厢改造的静安智慧书房里,来了20多位文学爱好者,一起吟诵徐志摩的作品,分享讨论浙江人民出版社出版的《逝水人生:徐志摩传》。这是浙江图书馆文澜读书岛、钱报读书会“走读浙江”系列活动第二季的第四站。

单纯的徐志摩,诗人的徐志摩

讨论徐志摩,当然绕不开他的诗。阅读分享会便以朗诵开场。杭州文广集团杭州之声首席主播、浙江省道德模范、最美杭州人雷鸣朗诵了徐志摩的《我不知道风在哪一个方向吹》,浙江图书馆文澜朗诵团团员郑重朗诵了《我有一个恋爱》。有趣的情节发生在雷鸣的朗诵中。只见他抱起3岁的女儿海楉问,“风在哪个方向吹啊?”小海楉用稚嫩的童音悄悄地告诉爸爸:“风是从爱的人那里吹”。全场书友无不为这个温馨的场面发出会心的微笑。

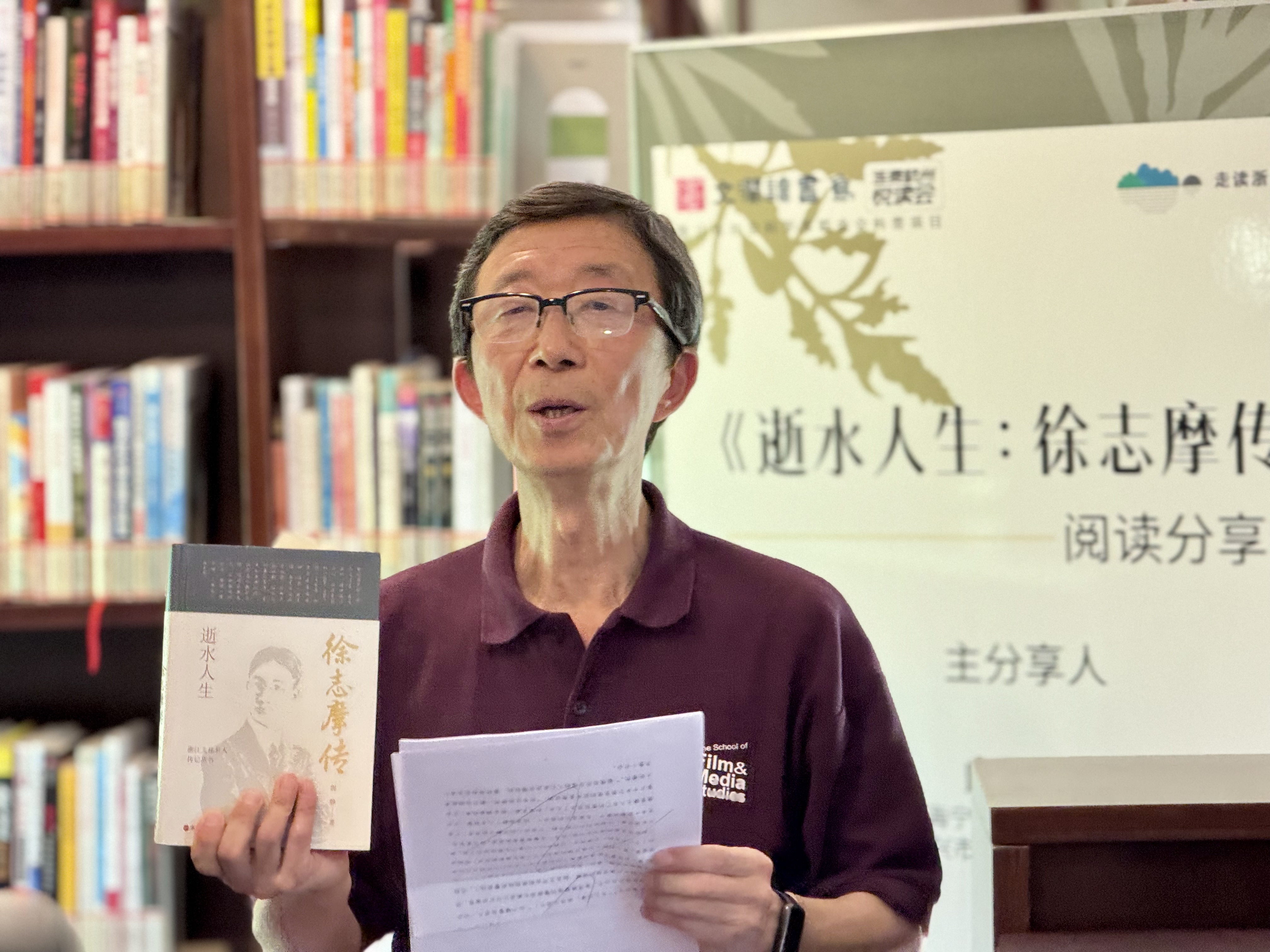

海宁地方文史专家、嘉兴市文史研究馆馆员虞坤林首先作了分享。他认为,在不下几十本徐志摩传记中,周静写的这本《逝水人生:徐志摩传》是比较有特色的一本。它对徐志摩的定位非常准确。

虞坤林首先谈了童年、少年时期对徐志摩人生和性格的影响。他指出,徐志摩出生于富裕之家,但他并没有因此而骄傲起来,反而拥有了一种驾驭精致物质生活的天赋。他像他的父亲一样,有充沛的精力,乐于接受新事物,且善于模仿。他还继承了母亲的亲切和悦、富有同情心的性格。当然,因为养尊处优的优裕生活,一帆风顺的人生,徐志摩的忍耐力和勇气是缺失的,这就为他后来的结局埋下了伏笔。

接着,他谈到了徐志摩与张幼仪、林徽因、陆小曼之间的关系。他认为,在五四之后那个时代,自由平等成为时尚,包办婚姻、嫁鸡随鸡嫁狗随狗的理念已经被社会否定,徐志摩的离婚无可非议。而且徐志摩在婚姻爱情问题上光明磊落,是现代中国第一个登报离婚的人,比那些表面上不肯离婚,背地里搞婚外恋的人好得多。

复旦大学文博学硕士、海宁市博物馆馆员王平则从另一个角度来评价《逝水人生:徐志摩传》。他指出,本书作者周静从女性的独特视角来讲述徐志摩的故事,给人新的启发。她以女性细腻的感情,分析徐志摩与张幼仪、林徽因、陆小曼的感情,是一种与男性不太一样的角度。徐志摩从小没有经受过苦难,衣食无忧,养成了他单纯的性格,不懂世故,不会变通,导致感情和婚姻一团糟。

王平强调,徐志摩是中国新诗的一个高峰。与他同时代的胡适、闻一多、郭沫若,后来的北岛、顾城、舒婷,在新诗上的成就都达不到他的高度。他用李白和杜甫来比喻徐志摩和闻一多。他认为,闻一多是新诗中的现实主义诗人,而徐志摩则是新诗中的浪漫主义诗人。同时他也指出,徐志摩不是全才,他的小说就很一般。他在感情上对有些人也是有亏欠的。所以,研究徐志摩必须客观,即便家乡人也不能无原则拔高他。

虞坤林、王平分享之后,浙江图书馆文澜朗诵团团员赵洁、朱显锋又朗诵了林徽因给徐志摩的分手信和徐志摩的名作《再别康桥》。在余音缭绕的火车车厢里,书友们沉浸在林徽因和徐志摩的淡淡情愫中,感受到艺术的魅力。

辩证看待历史人物才是正解

阅读分享会主持人劳月说,发起“走读浙江”系列活动,目的就是要让书友从过去单一的、片面的历史观中走出来,客观全面地看待历史。在《徐志摩传》微信共读群里,有多位书友讲到,过去对徐志摩的“渣男”印象。而读完这本《徐志摩传》,就可以知道,这完全是一种片面的误解。徐志摩自然有他的性格缺陷,但他却是一位才华横溢的诗人,一位真诚又敢于追求理想的知识分子。与张幼仪、林徽因、陆小曼的关系,正好反映了徐志摩复杂的性格。《逝水人生:徐志摩传》真实全面展现了徐志摩的性格,正如徐志摩母亲说的,他和陆小曼的悲剧是“互为因果”的。辩证看待历史和历史人物才是正解。

然后,劳月说起了欣赏诗人的正确方式。今年3月,在纯真年代纪念海子诗会上,他谈过一个观点:要学会欣赏悲剧之美、忧郁之美,但更要快乐地生活。他指出,这里涉及一个文学与现实的关系问题。文学是虚构的,是现实的映射和补充。在文学作品里,我们可以找到现实中没有的东西,找到鼓励我们在现实中奋斗的精神力量。但是,有很多人分不清文学与现实的关系,扎进了书里走不出来,尤其是一些忧郁的诗人,比如顾城、海子、许立志。徐志摩与顾城、海子不同,他的作品清新浪漫、意象鲜明,很少颓废、绝望,但也有过分追求形式和格律,走向歧路的问题。他指出,阅读诗歌,欣赏诗人,主要是欣赏诗中的美,而不必模仿诗人的生活方式。好诗要读,我们的生活也要继续。

是是非非徐志摩

在互动讨论环节,来自杭州和海宁的书友踊跃发言。陈静源书友说,读完这本《逝水人生:徐志摩传》,她深深地同情和理解了徐志摩。徐志摩学过法学、政治学、经济学,后来居然又回归了文学。对于一个男人来说,经济学、法学、政治学似乎是成功的通常目标,有了这些才叫男人的成功。但是徐志摩却能够在经历了多年的学习之后又回到了文学,这从世俗的角度讲,是完全不可理喻的。可见,如果不是真爱,他做不到这一点。他有文学天赋,他就是为诗而生的。

书友赖德轩说,真正的艺术家都是有个性的,比较另类的,不能用完美的标准去要求他。比如我们曾经读过的章太炎,下班时必须用马车送到家。如果没有马车,他都不知道回家的路。一个国学大师,也有这样低级的弱点。所以,对待徐志摩这样的天才诗人,一定必须辩证地看待。

赵洁书友是海宁人,在徐志摩旧居边上的巷子里长大,从事媒体工作后特别喜欢朗诵。开始时经常朗诵徐志摩的诗,现在基本一首也不朗诵了,原因是徐志摩的人生观和价值观是她所不认同的。她举了一个例子,徐志摩提出离婚时,妻子张幼仪已经怀孕了。张幼仪问徐志摩,我该怎么办?徐志摩对他说,那就把孩子打掉。在那个年代,堕胎手术的风险是非常大的,有一定生命危险。从一个女性的角度来看,赵洁觉得,徐志摩的这个回答是极不负责任的,他的人生观和价值观有严重的问题。

书友温佳佳是一位小学老师。她说,在读这本书之前,她对徐志摩的全部了解,就是一个“渣男”的标签和一首《再别康桥》。读了这本书,她才开始慢慢理解徐志摩,比较客观地看待他与3个女人之间的感情。她很赞成作家金宇澄的观点,不太喜欢“渣男”这个称呼。她认为,人并不能简单地用非黑即白来判断,而是一个非常复杂的整体。每个人都会有缺陷,比如法国著名启蒙思想家、教育家卢梭,写出了“自然教育”的经典之作《爱弥儿》,却把自己的孩子都遗弃了。所以,她认为,不能完全用一个人的人品或私生活来否定他的作品。

书友顾云涛也是一位小学老师。他用这本书的书名做引子说,逝水人生,人生就像流水一样。受地球引力的影响,水总是从高到低流淌的。哪个地方是洼地,水就把它铺平。水是一种液体的状态,一种平衡的状态,受重力作用。徐志摩的人生,也有一种“重力”在左右,那就是他一以贯之的对爱对自由对美的追求。民国时期有不少高官富商的后代,在大量财富积累之后,不再满足于继续积累财富,而会慢慢地向社会散这些钱财。在散财的过程中,他们会提升自己的精神层面的追求,而这种追求就驱动了整个社会精神层面的提升,促进了社会文化的发展。徐志摩就是这样一种人。