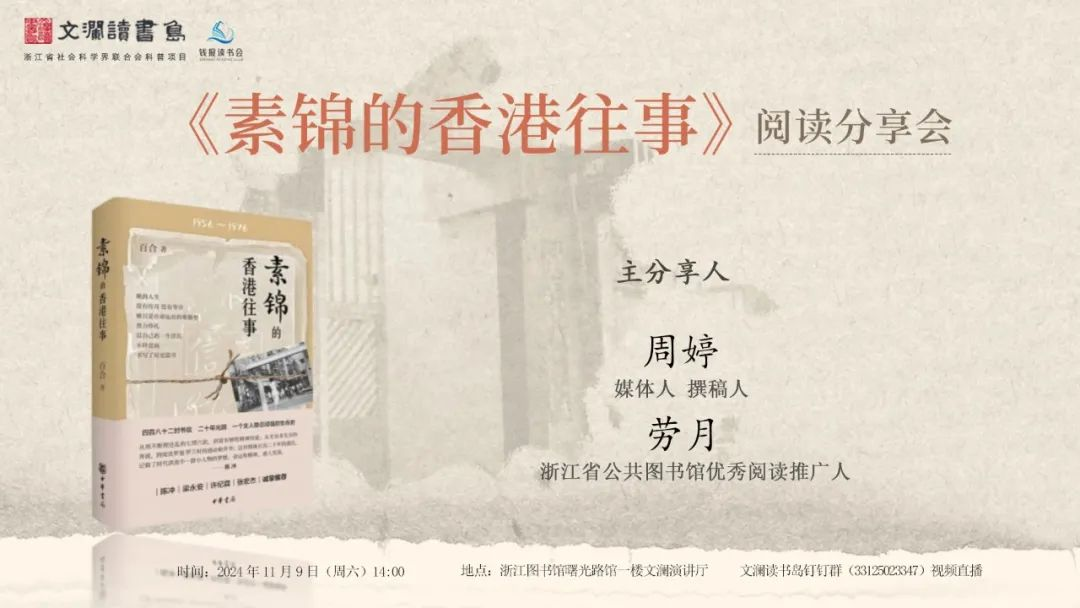

11月9日下午,文澜读书岛第168期《素锦的香港往事》阅读分享会在浙江图书馆曙光路馆文澜演讲厅举行。本书以素锦和妹妹素美之间的真实通信为基础,细致描绘了素锦在香港20年的日常生活细节和悲欢离合往事。

真实书信中的艰辛岁月

2013年11月,收藏家刘涛在上海文庙淘书时,发现了厚厚一沓装订好的书信。这是上海女子周素锦写给妹妹周素美的信件以及周素美回信的底稿,总共有482封,延续时间20年。根据这些信件,刘涛和作家百合合作撰写了4万字长文《素锦的香港往事》,发表在《读库2202》上。后经中华书局约稿,作家百合重新根据这些信件,扩写成这本16万字的非虚构作品《素锦的香港往事》。本书的脉络从一封报平安的家信开始,以素锦在香港生活的时间轴为主线,最大程度还原了一个上海女人被时代浪潮裹挟,在香港漂泊20年的艰辛岁月。

上海女子素锦父母早亡,孤身抚养着3个弟妹,不得已成为舞女。在舞厅结识富商章文勋,成为他的外室,生下3个孩子。解放后,生活无着的素锦把3个孩子交给妹妹素美和妹夫临轩照看,独自一人去香港寻夫,不料竟在香港艰辛漂泊20年,经历了多次生活巨变。她与素美之间的往来书信,折射出这20年间上海与香港的社会生活细节和普通百姓的生活变迁。

非虚构的意义

主分享人周婷是一位媒体人。她先为大家介绍了《素锦的香港往事》的创作过程并分享阅读心得:素锦不是一个虚构的文学人物,而是一个真实的人物形象,她的经历反映了那个时代一部分女性的生活状况和命运,具有一定的代表性和普遍性。

文澜读书岛发起人劳月从《素锦的香港往事》再次说起了非虚构创作的意义。和上一次阅读分享会讨论的《末日巨塔》一样,《素锦的香港往事》也是一部非虚构作品。劳月认为,本书其实写得很琐碎,而琐碎正是生活的常态,是事物的本来面目。情节不完整,人物不连贯,结局没有交代,似乎很遗憾,但却反映了生活的真实,让读者看到真实的香港和上海。生活本来就是“一地鸡毛”,不必苛求故事的完整度,这才是非虚构文学的价值。“一滴水可以照见太阳,也可以让我们认识一个时代。”

“通过阅读《素锦的香港往事》这样的书,并原汁原味地记录这些内容,以拓宽自己的人生视野,让我们从其他人的人生中思考和感受自己的人生。如果你能够经历更多,看到更多,你的人生深度和广度就更大,你的人生才没有白活。”随后,现场其他书友也表达了自己的阅读观点。