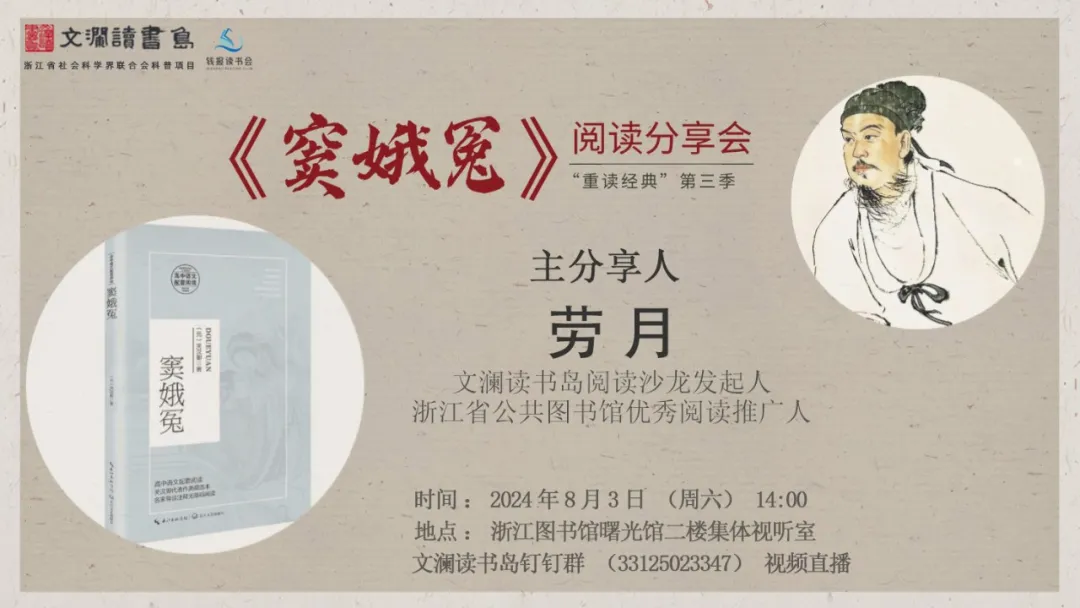

2024年8月3日下午文澜读书岛第162期,也是文澜读书岛创办7周年纪念日,书友们冒着高温来参加《窦娥冤》阅读分享会。

读懂《窦娥冤》和关汉卿

《窦娥冤》是元代戏剧家关汉卿的剧本,是中国戏剧史上的经典作品,也是文澜读书岛“重读经典”系列阅读分享活动今年暑假阅读分享的两部中国戏剧经典之一。不满100年的元朝,之所以会产生与诗经、楚辞、汉赋、唐诗、宋词、明清小说并列的元曲,产生关汉卿、王实甫、马致远、郑光祖、白朴等杰出的艺术家,主要因为三点:一是在元朝强化、集聚手工业的措施下,宋代开始的城市化进程在元代进一步发展,城市繁荣,市民剧增。为市民喜闻乐见的杂剧有了广泛的社会基础。二是蒙古民族对歌舞、戏剧的特殊爱好,促使元杂剧快速地发展起来。三是在元朝严酷的种族等级制度下,缺少晋升机会的汉族知识分子不屑仕进,逐渐轻视功名富贵,从庙堂向市井转移,创作出很多亲近于市民的作品。

窦娥、铜豌豆以及读剧本

书友阮燕萍首先发言。她非常赞同文澜读书岛把《牡丹亭》和《窦娥冤》比较起来读的方法。但她显然更喜欢汤显祖和《牡丹亭》。她是一位昆剧迷,情不自禁地用昆腔念起了《窦娥冤》里的念白。她认为,无论从两部戏在中国的普及程度,还是剧本语言优雅,以及人物的丰富来说,《牡丹亭》都要高出《窦娥冤》一头。

书友沉言静思不认同阮燕萍的观点,她认为《窦娥冤》更容易理解,简单直白,没有那么多诗词典故,更接近社会现实。两者一个是爱情故事,一个是冤屈故事,但有一点是相同的,就是都有鬼魂,都通过鬼魂使剧情转折。当时底层民众无法伸冤,只能依赖于鬼魂,这是社会现实的映射,是现实主义的体现。

连续读了《牡丹亭》《窦娥冤》两个剧本,不少书友有感觉,读剧本与读小说有着很大的不同,需要读者脑补很多舞台场景。阅读剧本需要阅读者在文字基础上的再创造,需要一定的想象力,所以比读小说更困难一些。写在纸上的剧本只是一个半成品,只有将它搬上舞台,才能说完成了创作。所有戏剧史上的经典,都是经历过舞台考验的成功作品。仅仅一部剧本,不可能成为经典。所以,剧本创作者一般都有舞台演出经验,与上流社会不齿的戏子为伍,或者干脆就是演员。他们与中国古典文学中典型的知识分子有着本质的不同。这是在阅读和了解元曲作品时需要注意的。